Les turbans de Rembrandt, les foulards d’Élisabeth Vigée Le brun, le pantalon de Rosa Bonheur, la robe de chambre de Balzac par Rodin, la perruque d’Andy Warhol, la robe-serpent de Niki de Saint Phalle… L’habit fait-il l’artiste ? Pour la première fois au Louvre-Lens, art et mode dialoguent dans une exposition inédite. De la toge à la robe électrique, du costume d’apparat à la salopette et à la blouse de travail, le vêtement d’artiste révèle aussi bien une époque, une intention artistique, que la place de l’artiste dans la société.

Ce parcours rassemble plus de 200 œuvres, mêlant peintures, sculptures, vêtements, créations de haute-couture, dessins, photographies et vidéos, de la Renaissance à nos jours. Il souligne combien les artistes racontent une histoire du vêtement ; mais aussi combien les créateurs de mode se sont inspirés de l’histoire de l’art, d’Yves Saint Laurent à Christian Dior. Parce que le vêtement peut être une œuvre et qu’une œuvre peut être un vêtement, il est un langage à part entière que les artistes n’ont eu de cesse d’explorer jusqu’à aujourd’hui.

En écho à l’histoire textile de la région des Hauts-de-France, le Louvre-Lens fait appel aux talents du futur. Le musée s’associe à cinq établissements, du collège aux filières professionnelles formant aux métiers de la mode, pour créer des dispositifs de médiation sur-mesure, de cartels augmentés à une matériauthèque nomade.

Commissariat :

Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens

Olivier Gabet, directeur du département des Objets d’Arts au musée du Louvre

Assistés de :

Marie Gord, chargée de recherches et de documentation au Louvre-Lens

Audrey Palacin, chargée de recherches

Scénographie : Mathis Boucher, scénographe, Louvre-Lens

Exposition réalisée avec le soutien notamment du Musée d’Orsay, du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, de la Fondation Louis Vuitton, du Musée Rodin, du Musée des Arts Décoratifs, du Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris, du Musée Yves Saint Laurent, de la Maison Dior, de la Maison-Atelier Foujita, du Musée Mode & Dentelle de Bruxelles, du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, du Musée des Beaux-Arts de Tours.

Le Louvre-Lens remercie les artistes.

Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, Grand Mécène.

En partenariat avec les peintures Argile, couleurs de terre et Doublet.

Partenaires médias : M Le Monde, ELLE, France Télévisions, ici Radio TV Digital, Le Soir, La Voix du Nord.

Les toques et turbans de Rembrandt, les longs foulards de Vigée-Lebrun, George Sand en homme, la robe de chambre de Balzac par Rodin, Marcel Duchamp en Rrose Sélavy, les robes en contrastes simultanées de Sonia Delaunay, la perruque d’Andy Warhol… Et si l’habit faisait l’artiste ? Le vêtement choisi par l’artiste révèle une identité, une vérité artistique, à la fois intime et publique. L’exposition revient sur la représentation de l’artiste par lui-même et par les autres artistes. Qui est derrière le choix d’un costume ? L’autoportrait comme la représentation d’un artiste par un de ses pairs est un genre manifeste qui dit aussi bien une époque, une intention artistique que la conception de la place de l’artiste dans la société.

L’exposition S’habiller en artiste. L’artiste et le vêtement analyse l’histoire de ces représentations à partir de peintures, de sculptures, de dessins allant de la Renaissance à nos jours, ainsi que des photographies mais aussi de vêtements et d’accessoires. Dans un parcours de près de 200 œuvres, elle propose une exploration de l’histoire de la mode masculine et féminine, comme de celle des artistes, et traduit ce que le vêtement porte en terme d’expression de soi. L’exposition revient sur ces moments où le vêtement même est le prolongement de la recherche artistique et fait corps avec l’artiste. Elle souligne également les collaborations et les hybridations de plus en plus étroites entre monde de l’art et monde de la mode ; entre artistes, couturiers et designers.

À la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, l’image de l’artiste devient peu à peu un outil d’affirmation de son statut et de son identité. Patron des peintres et des sculpteurs, l’évangéliste Luc est le sujet d’artistes qui cherchent dans le passé, et notamment dans l’Antiquité, un mythe fondateur – qui pourra également être, plus tard, celui de Dibutade, de Pygmalion. Dans les représentations de ces alter ego de l’artiste, le vêtement devient vecteur d’affirmation et de légitimité du métier. Ce lien entre manière de s’habiller et manière de s’affirmer se poursuit dans l’histoire des autoportraits et portraits d’artistes, notamment dans les morceaux de réception en France, à partir de 1648 et de la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Confrontées à de véritables tenues d’époque, ces œuvres révèlent des désirs d’ascension sociale et de respectabilité, mais constituent également, notamment par leur facture, des démonstrations de maîtrise technique et intellectuelle.

Le costume noir des romantiques s’impose sur la scène artistique au 19e siècle, sous l’égide du dandy et des générations suivantes, avant d’être massivement adopté par la bourgeoisie. Expression de la norme, il devient objet de défi, notamment pour certaines artistes femmes. De manière générale, le vêtement est un outil particulièrement performant pour questionner le genre et l’identité pour nombres d’artistes, du 19e siècle jusqu’à l’époque actuelle. Dès le 18e siècle se généralise en effet une nouvelle stratégie : à l’opposé des costumes d’apparat apparaissent des tenues évocatrices de la sphère intime de l’artiste ou des coulisses de son activité. La représentation de l’intime, par la tenue de travail, le négligé, le tablier, la salopette ou la combinaison de travail, révèle un envers du décor devenu public.

Dans la partie contemporaine du projet, l’exposition s’intéresse à la mutation du vêtement en œuvre d’art. Elle met en valeur celles et ceux qui se mettent à coudre leurs peintures et leurs sculptures, celles et ceux qui font de leurs propres vêtements quotidiens l’extension de leur travail (Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama), celles et ceux chez qui le travestissement est un acte artistique (Claude Cahun, Marcel Bascoulard, Grayson Perry), celles et ceux qui font d’eux ou d’elles-mêmes le matériau de leur travail et qui s’habillent pour performer, ou encore celles et ceux qui façonnent des vêtements collectifs pour réunir les gens (Nicola L.).

De l’artisanat au prêt-à-porter et à la haute-couture, ces dernières années, les collaborations fécondes se sont multipliées entre designers, artistes et industrie de la mode. L’exposition présente des costumes pour lesquels œuvres emblématiques et artistes ont inspiré les créateurs et créatrices de mode, d’Elsa Schiaparelli et Yves Saint-Laurent à la scène actuelle.

Naturellement, cette exposition m’a fait penser à mon père, Abel Leblanc, à qui je dédie ce blog.

Lorsqu’il peignait, il portait en général un grand pull-over qui avait la particularité de s’être allongé avec le temps et d’être plein de tâches de peinture à l’huile car, dans l’exaltation, il lui arrivait souvent de confondre le pull avec les chiffons qu’il tenait enroulés autour de la main gauche derrière les nombreux pinceaux de différentes tailles et de différends poils (de sanglier, de martre…) !

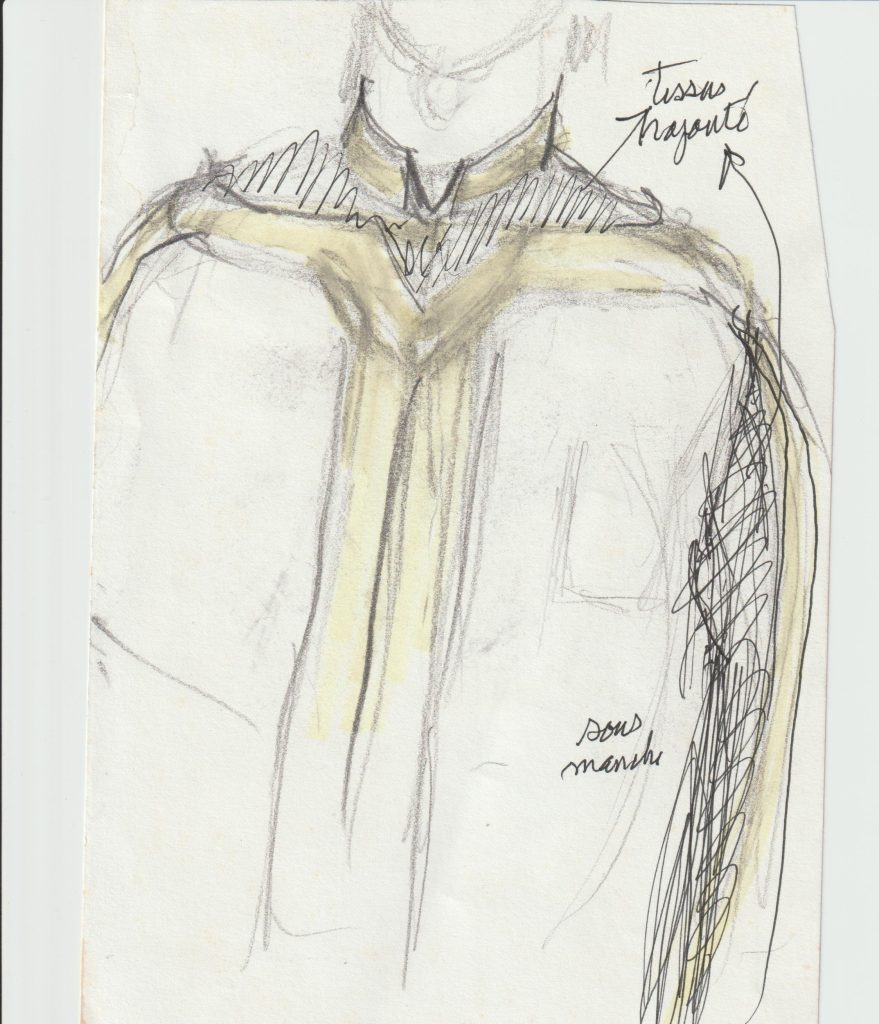

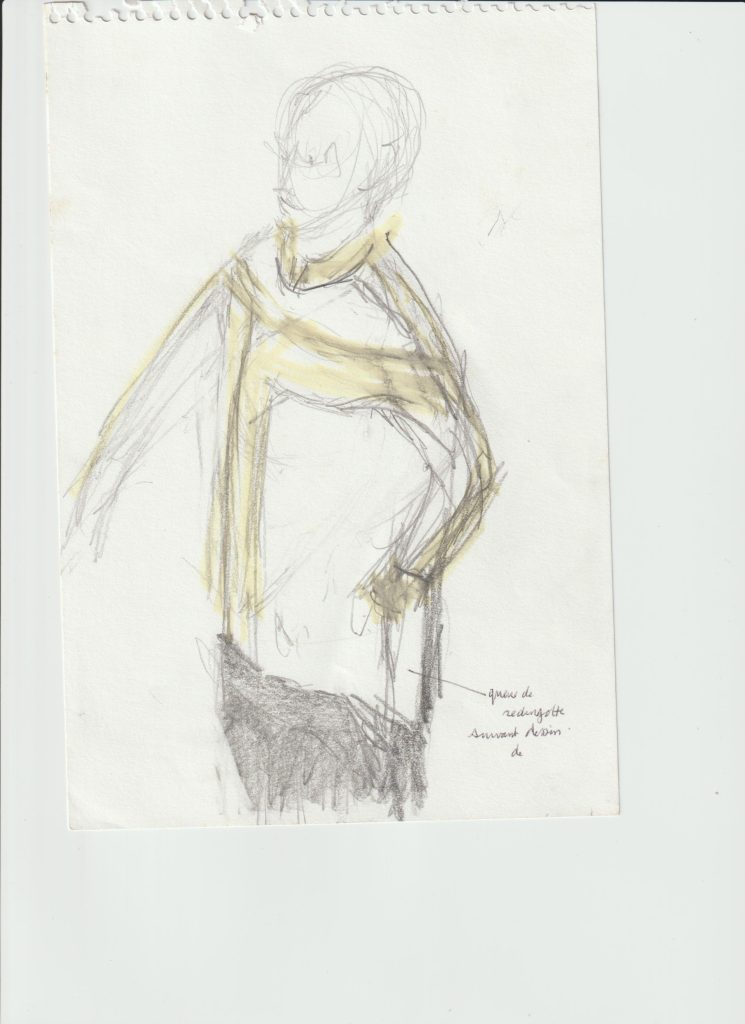

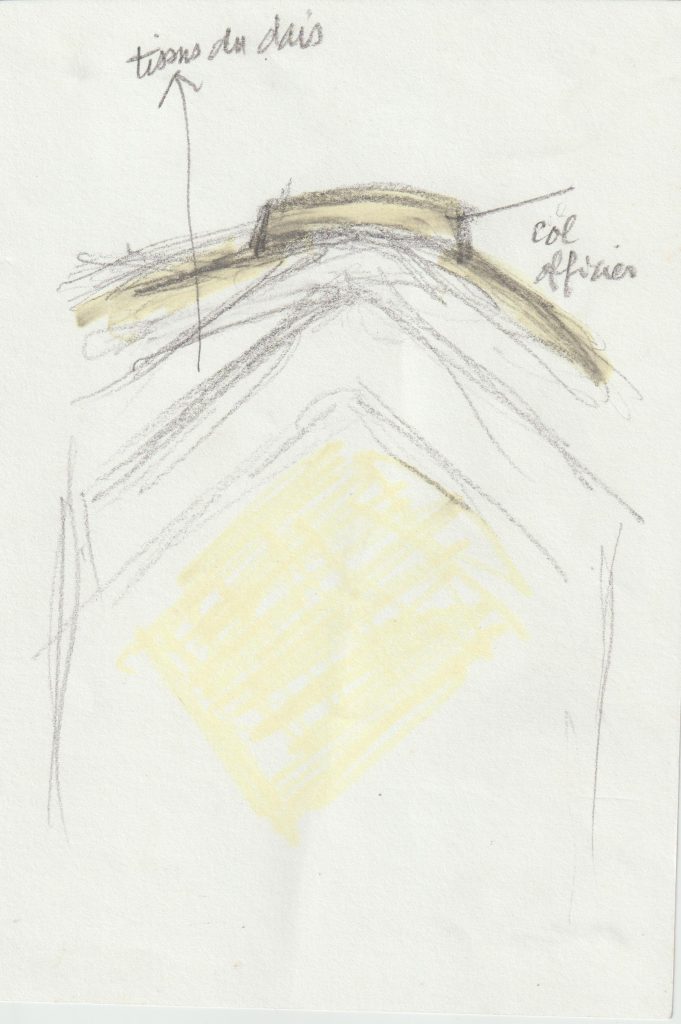

Mais, sa vraie tenue d’artiste, c’était sa tenue de gala, sa tenue de scène qu’il portait lorsqu’il faisait ses spectacles ; une tenue originale dont il avait trouvé le tissu par hasard à Marrakech et qui lui avait donné envie de prendre la casquette de styliste, et de dessiner lui-même son over-mise, comme il disait. Le plus étonnant est qu’il a appris, par la suite, que ce tissu provenait de la manufacture de… Roubaix !

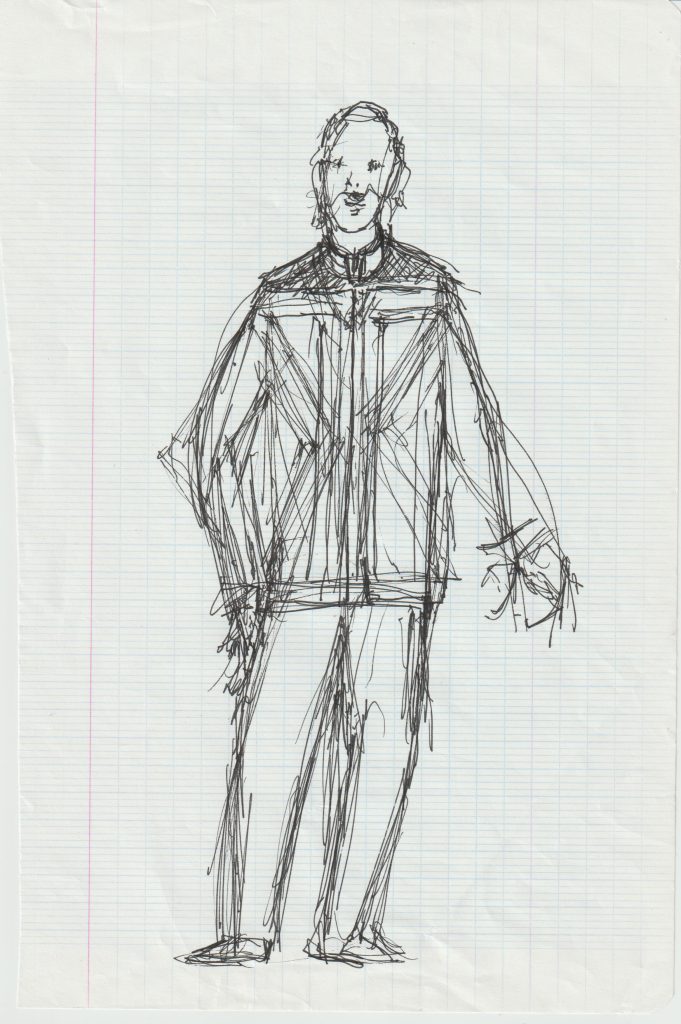

J’ai retrouvé, il y a peu de temps, les brouillons de ses croquis, je les ai trouvé touchants et je pense que ça vous amusera de les voir (avec indulgence) :

Et voici notre « mannequin », lors d’une soirée artistique au Musée La Piscine, avec la complicité d’Alain Raes !

Et pour vous mettre tout de suite dans l’ambiance, voici une vidéo qui vous présente l’exposition :

En savoir plus sur Pour l'amour de l'art.

Subscribe to get the latest posts sent to your email.